チムスピセミナーのQ&A、全力で回答してみた。

総務部のこやまです。

先週のnoteでは、展示会とチムスピセミナーへの参加を同時にレポート化しました。後半パートでご紹介したチムスピセミナーは、当日セミナー参加者のみなさんにご質問を多くいただきましたが、時間の兼ね合いでお答えできなかったものも。

しかし、弊社がIT・デジタル・DX文脈で取り組んできたこと、あるいはその意図をご紹介することにも繋がりそうな質問も多数ありますので、noteにまとめさせていただくことにしました。結構文字数あります、すみません。

質問リスト

当セミナーでいただいた質問には下記の2種類があります。

順を追ってご紹介していきます。

TeamSpirit社からいただいた質問

当日のセミナー参加者にいただいた質問

TeamSpirit社からいただいた3つのご質問

こちらも改めてご回答します!

セミナー中って緊張しているのと「やばいこと言ったらまずい!」が頭をよぎるので、なかなか表現が難しいこともあります。

当日の表現とは若干のブレがあるかもしれませんが、悪しからず…!

き ん ち ょ う し て き た

— ㈱イシダテック (@IshidaTec) June 5, 2024

(Wework日比谷パークフロントにおじゃましています) pic.twitter.com/mckM4S3Htz

1.情報収集について

社内に情シス部隊がいないとのお話でしたが、DXに関する情報のキャッチアップはどのようにされているのでしょうか。

情シス部隊=社内ICT検討会議としてお答えします。

これまでを振り返ると、課題をベースに解決策を考えることが多かったように思われ、解決策を考える中で並行して情報収集するイメージでしょうか。

なお私個人の場合は、

日常的にSNSやWeb上で目にする情報

他社さまを訪問させていただいた際に伺った取り組み

などを、「イシダテックでこんな形にできそう!」と妄想するようにはしています。BIツール内製してみた、なんかがその好例ですね。

2.働き方と福利厚生

リモートワークや時短正社員など、働き方の多様化が進んでいます。イシダテックでの状況はいかがでしょうか。また、ユニークな福利厚生などがありましたら教えてください。

製造業ではフルは難しいですが、リモートワークは一部で行っています。

一方で社員数の割に働き方は多様でして……

水曜日だけ休む、業務等の状況に応じて水曜出て他の曜日に休む

曜日固定せず週2~3日勤務しているが、頻度は変わることがある

といった勤務体系の社員も在籍しています。

他には全社レベルで昨年度から時間単位有給も導入し、「半日いらないけどちょっと日中に時間取りたい」みたいなケースで使えるようになりました。

TeamSpiritが勤務パターンへ柔軟に対応できて実はよかった…

ユニークな福利厚生としては(全社員一律に該当しないので本来はそう表現できないですが……)お子さんがいらっしゃる社員は場所を貸しているプログラミング教室に無料で通わせることができます。

3.属人化とDX

製造業に限らず、規模が小さい企業では業務が属人化してしまうケースが良くあります。イシダテック様ではいかがでしょうか。

実際に属人化してたし、まだ今でもしていると思います。笑

私は昔から SECIモデル を説明に用いますが、まずは 表出化:Externalization が必要だと思っており、それがグループウェアやナレッジ管理システムで実現されたら、とは考えています。

一方で(これは感覚派な私個人の意見ですが)知識やノウハウ「全て」を他者に移転するということは到底無理だと思っています。それができたら人間いらなくなりますし、新しい何かを生み出すシーンや、言語化が困難なケースではまだまだ人の力は大きいものです……!

セミナー中にいただいたご質問

参加者のみなさんから全11件の質問をいただきました。

改めて全件ご回答します。

①受発注システムはSaaSに入替

受発注システムはかなり特殊だとおっしゃっていましたが、それはどうクラウド化したんでしょうか?何かSaaSのようなものを導入して、業務オペレーションを合わせに行ったのでしょうか?

前提として、従来「販売システム」と呼ばれるシステムが2000年頃作られ、様々な管理業務に長年用いられてきました。

製造業の中でも受注生産体制・材料含め在庫を持たない、やや特異な弊社の事業に合わせて作られた "ある種完璧な" システムです。

(年数経過後業務側が変わって綻びが出ることもあれど…)

そこで当初、システムはそのままにネットワークへ接続することも検討されましたが、最終的にOthello ConnectというSaaSの導入に至りました。

こちらは導入事例や個別記事でご覧いただくのがベターかと思います。

オペレーションとの整合性

Fit to Standardは原則と捉えていますが、導入の決め手のひとつにOthello Connectのカスタム性の良さがありました。工数インポートの自動化のようにオリジナルのカスタムも一部加えてもいただいています。

②DX認定の外部効果

DX認定を取得したことで何かよかったことはありますか?

(お客さんの反応がよくなった、PR効果が強まった、など)

PR目線では比較的業歴も長く、見た目は古く見える企業ではありますが(笑)

新たなものを取り入れるスタンスが伝わっていることが多いかもです。

またお客さまに対して「AI導入しましょう!」なんて話をするときも、ちょっとした説得力の補完にはなっているとも考えています。

③ITツールの選定は3つの軸で

ITツールを選定するのが大変です。どのツールがいいのかわからない、ツール営業担当者から追い電がめちゃくちゃくる、現場担当者とのすり合わせに時間がかかる、社内の稟議の根回しが大変…などなど。このあたり御社ではどのようにされてたのでしょうか?

これはとてもよくわかります。

イシダテックの社内ICT検討会議の場合、ツールの選定に際しては、

①課題抽出 ②解決可能か ③コスト を主軸に検討が進められます。

ただやってみないとわからないことは相応にありますので、絞り込めたらトライアルをするほかありません。追い電は(私の場合)正直に話してお断りすることが多いです。お互いの今後のために…!

実務者・導入担当者・承認者が揃っている

④デジタル化で空いた時間、なにしてる?

DXで効率化して削減した時間を、どのように有効活用されていますでしょうか?

私を例にするのならば、まさにこのnoteでの発信だったり、より活用するためにツール内製してみたり……、探せばできることはたくさんあります。

⑤ChatGPTの活用はまだまだかな…?

ChatGPTの活用は全社でどれくらい進んでいますでしょうか?また、具体的な活用事例を教えていただけますでしょうか。

全社では正直まだまだかな……?とも思っていますが、私と社長の例をご紹介します。

こやまの場合

私が多いのは自動化を助けてもらうこと。

動機は "システムを使い倒す" そして ”エクストリームに退社する” 。

ソフトウェア周辺の担当者がAI関連の一部コードをPython等で書かせているシーンもたまに見かけます。

知識は必要だが、自分で書くより格段に早い

社長の場合

よく文章を書かせたり、相談したりしています。

導入事例もChatGPTにファイルを読み込ませて制作していますし、noteAIアシスタントまで活用していますね(笑)

⑥システム端末のスペース削減効果は限定的

クラウド移行に伴い、オンプレのパソコン設置の必要がなくなった、と言う話があったと思います。空いたスペースは何か別の用途で使われるようになりましたでしょうか?

旧システムは使用者の机上にあることが大半だったので、影響としては個人レベルにとどまっているのが正直なところかもしれません。旧基幹システムは操作端末6台くらい(確か)+サーバー1台で稼働していたのでスペース占有率は決して高くなかった背景があります。

なお、印刷室(日報や印刷用資材が保管されていた)は魔改造されて営業担当の執務スペースに生まれ変わりました。

⑦チームスピリットに追加してほしい機能

チームスピリットに追加して欲しい機能はありますか?

ハード的障壁 / 心理的障壁 を乗り越えて日報を毎日書いてくれる魔法をかけてほしいですね。作業を自動で解析してくれる、AI日報!ほしい!

席まで行くとめんどくさそうな顔されます(笑)

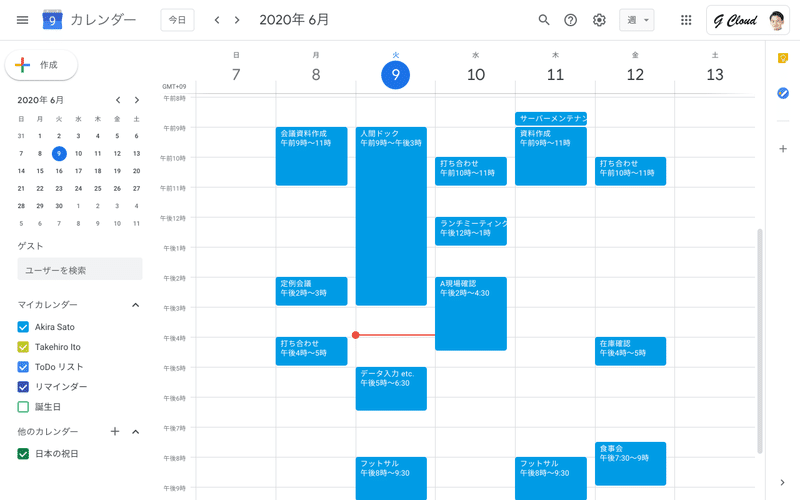

⑧スケジュール把握はグループウェアで

会議を開催する時に社員のスケジュール空き状況について把握したくなることがあります。イシダテックではどのようなスケジュール管理システムを使っていますか?

弊社も同等の状況でしたが、GoogleWorkspaceが解決してくれました。

Googleカレンダーで空き時間も把握できますし、私の場合は面接日程の調整やご来社時間の調整に予約スケジュール機能も用いていたりもします。

個人Googleアカウントのカレンダーと連携や、リソース(会議室などなど)管理もできるのでひとつで完結しました、楽ちん。

他には毎月決まった振込手配のスケジュール等もGAS・カレンダーAPI経由で反映してみたりもしました。

⑨現場の反対と、推進体制

オペレーションをツールに寄せていくのは現場の人からかなり反対が来ると思うのですが、御社の場合はどうされましたか?

そもそも社長の号令の下やると反対しにくいですよね。笑

トップ自らコミットすることのパワーは言わずもかなですが、弊社の場合は反対が来るというより 使わない/使われない に陥るだけです。

次の質問とも他の質問とも関連してくる観点ですが、2019年頃のDX、やらかしてみた。的な失敗も踏まえつつ、投げっぱなさない、任せきりにしない導入・推進体制ができたことは大きいかもしれません。

+経費の申請等は慣れるまで一緒に入力してました

⑩ありがとうございました、広報担当者もデザイナーもいません

本日のプレゼンですが、とてもきれいで見やすかったのですがご自身で作られたのでしょうか?またはどなたか広報担当者など内製でしょうか?

従業員をDXに巻き込む上で伝え方が大事だと思いまして、同じ製造業として参考にしたいです。

今回の資料はこやまによるもので、広報担当者もデザイナーも弊社にはおりません。ただ私は「伝え方」に関しては猛烈な比重を常に置いており、そこが伝わっていたとしたらうれしいです。

全部で60ページくらいあります…

私の場合大事にしていること3点

1.言葉の平易さと共通言語化(社内に伝わる単語への変換)

2.見た目(見やすくわかりやすく、口頭説明なしで理解できるレベル)

3.粘りのある言葉選び(覚えやすい/口にしやすい)

⑪マインドセット < DX推進に向けた土壌づくり…?

社員の方がDX推進に向けて「私たちは変わらないといけないというマインドセット」を持つようにするために、どのような活動をされたのでしょうか?

個人的にマインドセットにはあまりアプローチしていない気がしており……

どちらかというと小さめの成功体験=やってみたら意外と便利!の積み上げと繰り返しが機能したのではないかと推察します。

デジタルゆえの良さが一部分でも実感されればOK

(な気がする)

2020年以降の取り組みを私なりに振り返ると、一般解(よくあるやり方)はたくさんありますが、各社のカラーや所属社員、組織体制に合わせた固有解を作っていくことが大切だなあと思えてなりません。

マインドセット転換もその一つで、全社レベルで底上げ→ボトムアップなスタイルに転換したいのなら必要なアプローチとも思いますが、弊社のような体制で無理矢理進めて抵抗勢力を生んでも悲しい結末が見えます。笑

おわりに

資料を作りすぎてしまい、かなり駆け足でお話ししたことも多いうえ、note上で解説した方が参考リンクや該当するスライドも置けて便利でした。笑

早いものでDX認定も取得から2年が経過し、今年更新を迎えます。

認定に際しては「DX関連の取り組みは進捗を定期的に、社長がnote上で発信すること」と定められているので、そちらはまた来週。(こやま)