【Google Workspaceで】承認ワークフロー、導入してみた。

イシダテック 総務部の小山です。

更新の度にたくさんの反響をいただく、#DXシリーズ 。

CASE:イシダテックでは、デジタル化に近い「小さなDX」からはじまり、業務の基幹に近いツール導入まで、取り組みをご紹介してきました。

さまざまな組織での”あるある”がたくさんあるようで……。

「共感」いただくコメントも多かったです!

今回の内容は比較的シンプルで、「新システム導入しました!」ほどのスケールではなく、ある機能を活用し始めた話。

経産省のまとめたDXの定義に当てはめるなら、Phase02くらいの感覚です。

でもデータ活用次第でPhase03の礎になる、かも。活用次第で。(自戒)

今回のテーマは「見積稟議」の承認

承認ワークフロー、といってもいろいろありますね。

どの業種でも登場するであろう、「見積稟議」に関するワークフローです。

製品群を考えると、重要度は高い

弊社の場合、アフターパーツ的な部品類の販売や修理、オーバーホール * といった作業も一定数存在します。

しかし製品である「秘密兵器」の大きな特徴は "受注生産" 。

(どんな業種や企業でもそうでしょうが)見積の精度や原価管理が弊社にとっても重要な理由ともいえます。

* オーバーホールとは

「機械製品を部品単位まで分解して清掃・再組み立てを行い、新品時の性能状態に戻す作業」と一般的には言われています。

技術や知識も必要ですが、機械をばらして清掃したり、調整したり、必要に応じて部品を交換したり……、といった作業が行われます。

受注生産体制下の見積と実績管理

製品ごとに工程や製作期間が変わるのは何となく想像がつきますよね。

しかし同じ目的を持った機械でも仕様が異なれば、使用部品あるいは機構の一部まで変更が発生する可能性だってあります。

例えば、隣のコンベアに移すスピードを速めたい!としたら……。

吸着アームがもう一つ必要かもしれないし、コンベアをもう1列増やすかもしれない。はたまた高性能なロボットを導入するのかもしれない。

そうすると見積金額も当然大きく変わる。

そこで構想した図面や過去製作した経験等も参考にしながら、必要な人員(人工)や資材の費用、外注するならその費用を……、と積算していく。

そして完成(あるいは納入)までチェックを続けていきます。

見積稟議作成には、作成者/承認者それぞれに幅広い知識や経験が必要です。

見積作成スキルの属人化、は永遠の課題かもしれませんが…。

(2016年頃から紆余曲折あったらしいので、#石田社長シリーズで別途書いてもらおうと思っています。とても根深い問題なので。)

やたら細かい ”工数管理” の背景も「勤怠管理システム、導入してみた。」ではお話ししましたね。とにかく避けては通れません!

見積稟議書が、これだ

…と言われても想像しにくいと思うので、実物をお見せしてしまいます。

受注以降のフローは基幹システム上で一元管理されていますが、その前工程である見積まではスプレッドシートで管理されています。

部品を積算し、予算を作る

ワークフロー、どうする?

今回手を入れたのが、その(承認)ワークフロー。

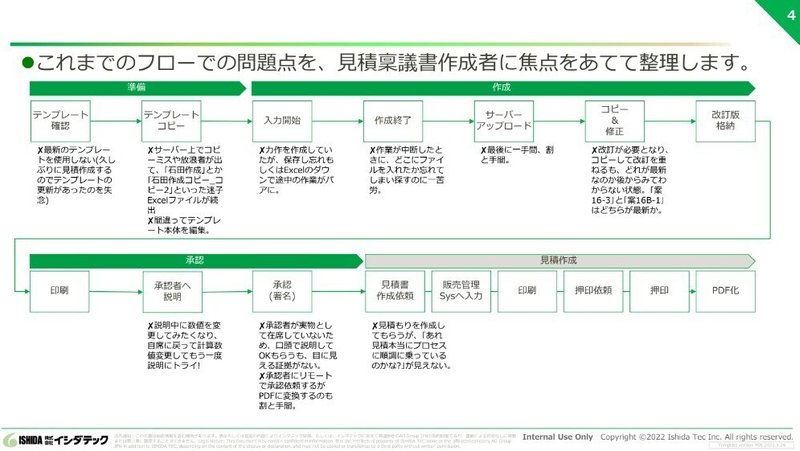

従前の状態を社長が図にしてあったのでそのまま貼り付けます。

問題点を抽出するならば……、

準備編:最新テンプレ迷子や原本編集リスク

作成編:時間をかけて積算した数字をExcelが不具合で吹き飛ばす

承認編:証拠が残りにくかったり、進捗がわかりにくかったり

などなど問題がありました。

打開策の検討と、維持したいこと

今回も、打開策になりそうな選択肢は世の中に結構あります。

ハンコやめよう!な風潮も顕著ですし、働き方も大きく変化しています。

具体的な名称はあげませんが、SaaSのシステムもチェックはしました。

しかし維持したい部分も

スピード面

事業規模的にはスピードは強みとして持っておきたいところ。

というよりも可能であるなら上げたい。上げる必要がある。

システム面

GoogleWorkspace、TeamSpirit、Redmineと進めてきて、これ以上別の場所には増やしたくない感も正直なくはない。使う側も混乱するかも。

連携/保管面

見積データに関しては、他の場所で利用されることも十分考えられます。

ファイル自体の保存場所や、他の帳票へのデータ反映など、仕組み次第ではDXの「X」にアプローチできそうなものも存在します。

最適解が"GoogleWorkspace"に!

「DX、進めてみた。」 前編・中編でもお話ししたように、弊社はグループウェアとしてGoogleWorkspaceを利用しています。

そのボタン、いつの間に

「ファイル」ボタンを押したとき。

だけどとにかくよく開くタブ

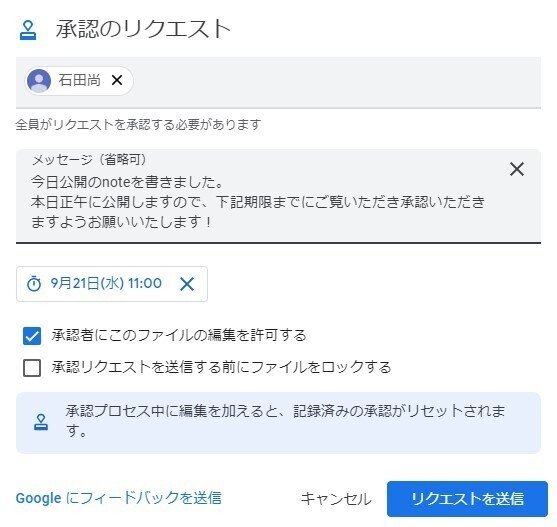

「承認」ボタンがあらわれた!

何気なく、そしていつの間に追加されたものの、役立つ機能でした。

記憶が正しければリリースは2021年末頃。

Document,Spreadsheet,Slideの各アプリケーションを通じ、作成者が承認を依頼、承認者は(諾否含む)フィードバックが行える機能です。

承認はモーダルから進めることができる。

つまり別のシステム開けて… ファイル添付して…。といった作業も不要。

ちなみに承認者にはファイルのリンクも設定されたメールが届く。

承認期限も設定できる

▫ 便利ポイント

複数人に承認を依頼した場合、プロセス中に作成者がファイルの編集を行うと、その時点までの承認はリセットされ再度やり直す必要が出てきます。

承認完了時もファイルは編集できないようロックされるので、簡易かつ十分な機能。利用シーンは無限大な気がします。

導入編

導入はていねいに―。もはや #DXシリーズ における鉄則です。

今回のガイドライン(社長作)も安心と信頼のRedmineチケットNo.付き。

冒頭にはクイックマニュアルがついていました。

キーワードで明記された注意点には特に気を付けて!

メールで!郵便で!等ニーズにも合わせます

いつも通り、先回り式回答集ことFAQもあります。

Excel→Spreadsheetに変わることで起こる操作面の心配や、仕組みまで。

「状況に応じて柔軟に!」感もありますが、スピードも求めたいですし、ケースバイケースな最適解を導くための対応策が書かれています。

承認運用編

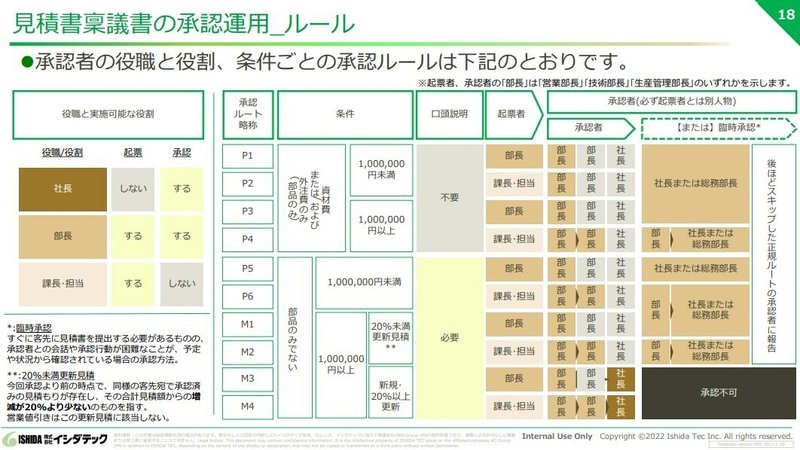

ここからが若干複雑。

ですが経験則だったルールを明確にするために必要なことです。

ではなんで複雑か、というとベースとなる考え方があります。

スピードの観点では、金額多寡や起票者に応じて承認者が動的に変わることも必要ですし、ガバナンスとの両立では避けられないポイント。

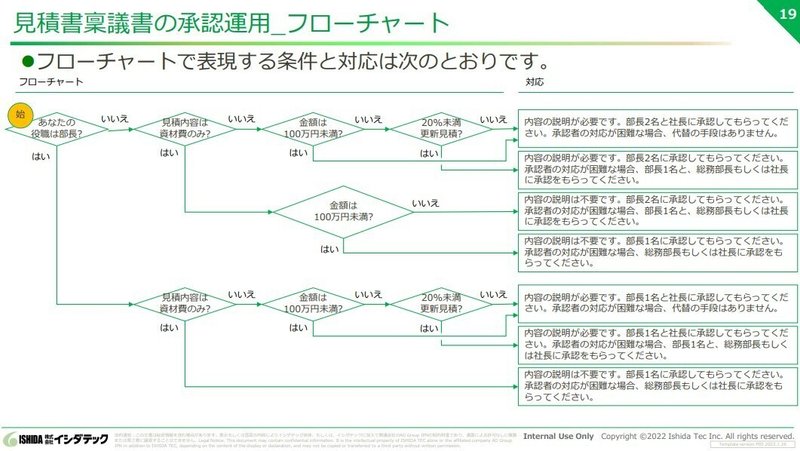

なので、こんなルールになった。

(初見の方は理解に至らないかもしれません……。)

そして急ぎたいので臨時承認を行いたいこともある

なので社長はフローチャートを作りました。

理解が進めば、先ほどの表を参照することも減るかもしれませんが、初期・導入段階では役立つ一枚です。

対応策へのたどり着きやすさはこれがあるとないとで大違いかも。

私(こやま)は普段見積稟議は起こしませんが、これならどの対応に基づいて進めればいいのか理解できます。

事例と運用対応編

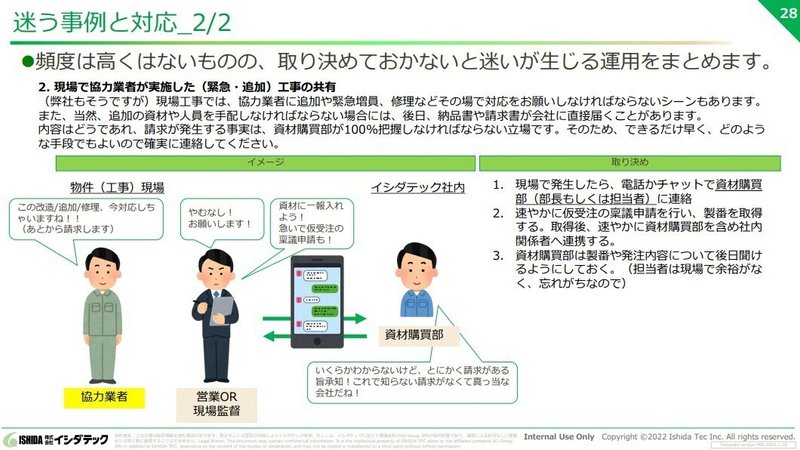

FAQほどではないものの、過去にも起こったもの

予め取り決めておかないと迷いが生じそう

こんな例が「迷う事例と対応」としてまとめられています。

▫よくあるケース

機械や装置をお届けした現地で追加工事が発生した時や、稼働している弊社の機械や装置にトラブルや故障等が起きた時、お客さまの生産スケジュールを乱してしまうかもしれません。

そんな時は柔軟に、スピード(協力業者さまも含め)対応することも。

結果的に後日証憑類が追い付いてくることもあります。

ただ請求させていただく以上、把握に努めるのは当然なので、速やかに社内の資材購買部に連絡すること!等のように、迷うであろう事例における対応策が記載されています。事例自体はこれからも増えるかもしれません。

▫ 余談

いつも通りヘルプデスクもやってます。フィードバックも生かされました。

課題点の振り返り

ここでもともとの課題も再確認してみましょう。

システマチックになったことに留まらず、従来の課題も解決されていれば申し分はないでしょう。

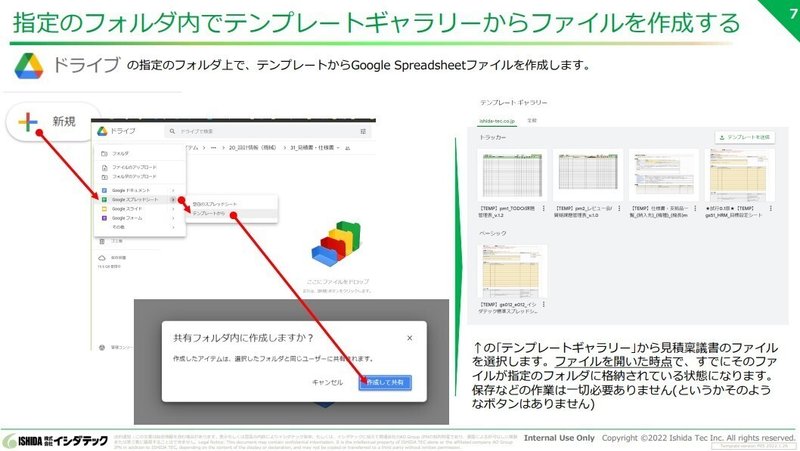

準備編:最新テンプレ迷子や原本編集リスク

作成時に「テンプレートから作成する」選択肢があり、コピー作成不要。

テンプレート自体が書き換えられてしまう懸念もなし。

作成編:時間をかけて積算した数字をExcelが不具合で吹き飛ばす

不具合もありますが、保存を忘れることだってある。

Spreadsheetならその心配も不要です。

ImportrangeやQuery、Arrayformula等便利な数式も多い上、GASの難易度はVBAよりも低い(と思う)のでパワーisパワーなデータ集計やシート作成も捗ります。私はもうExcelには帰れません…。(こやま)

「Ver1.12_こやま作成_最終版_ほんとに」みたいにならない

承認編:証拠が残りにくかったり、進捗がわかりにくかったり

1枚の紙が旅立ち、戻ってくるまでのフローは若干ですが不透明でした。

下図のように、ファイルを適切に命名して運用すれば後々の検索性も良く、メール受信BOXでの稟議内容の視認性もよくなります。

また承認者に複数人を設定したとき、段階ごとにメールも戻ってくるので、提出した側も随時進捗が把握できます。

導入を経て

見積稟議のワークフロー構築で用いたのはGoogleWorkspaceの一機能。

しかしルールを細かく定めたり、意図を言語化して浸透させる、といったことを通じてもう一歩先に進むことができます。

クラウド型システムは運用中、いつの間に便利な変更点が発生することも。

感度を高く持ち「これ自社でこんな形で用いれば課題解決できない…?」と考える癖を持っておくべきだなと実感するケースになりました。

実際、データ利活用も以前よりスムーズに。大きな効果が生まれるまで、しっかりと蓄積をしていきたいところです。(こやま)

ムッタァァァァァ!ヒビトォォォォォ!(鳥肌)

— ㈱イシダテック (@IshidaTec) September 14, 2022

よかったね結桜さん…届いて… https://t.co/wVh49u8uK1

▶セミナー登壇、ふたたび

ご興味のある方はお付き合いください。もう緊張してます。

【忘れてた、いつもの】

— ㈱イシダテック (@IshidaTec) September 13, 2022

Canva、ヤプリ、エン・ジャパン、ヤマハ発動機!イシダテック…?

_人人人人_

> だれ <

̄Y^Y^Y ̄

🥺🥺🥺🥺🥺

【10/19(水)14時】〈note pro活用企業が語る〉広報部なしで週1発信を1年間 続けられた秘訣とは?| @note_eventinfo #note https://t.co/0Gqzl6qFkk